.jpg)

彫 塑 生 面(ちょうそせいめん)

〜渡邊長男と朝倉文夫の里を訪ねる〜

彫刻家(彫塑家(ちようそか)の渡邊長男(おさお)の生誕150年を記念した秋季特別展「彫塑生面」が、竹田市歴史文化館で開催されているとの新聞報道に誘われ、芸術の秋を堪能してきました。彫刻家(彫塑家)として有名な朝倉文夫は渡邊長男の弟なのです。 そのことから、今回、豊後大野市朝地町にある「朝倉文夫記念館」も訪れました。(R6/10/23)

前日の雨も上がり、絶好の行楽日和となりました。現地に10時前に着くと、木製の巨大な猫のオブジェ数体が迎えてくれました。この作品群は、東京芸術大学の学生たちが、作成したものということでした。「巨大寝ころび招き猫」は、杉材では日本最大級の作品とのこと。また同じ場所には朝倉文夫の二女朝倉響子氏制作の「ふたり」という題名の像がありました。彼女は戦後現代具象彫刻の代表的女流作家であり、現代的、都会的な女性をモチーフとした作品で知られているとのことです。この作品は1983年、58歳の時の作品です。

いよいよ朝倉文夫記念館内に足を踏み入れると、猫を一時は10匹以上飼っていたほどの猫好きだった朝倉文夫が、猫のいろいろな姿勢を忠実に再現した銅像が多くみられました。猫が人の言う事を聞かないところも含めて、猫の気ままなところも好きだったそうです。来館中の小学生も喜んでいました。裸婦像もあり、また若き青年の健康的な裸の像もありました。

| 巨大寝ころび招き猫 | 朝倉響子氏制作の 「ふたり」 |

.jpg) |

|

| 朝倉文夫作 「狙う猫」 1947年 | 朝倉文夫作 「たま」 1930年 |

朝倉文夫記念館を後にして、向かったのは、竹田市歴史文化館での秋季特別展「彫塑生面−CHOUSOSEIMEN」です。明治〜昭和初期の銅像彫塑の権威であった渡辺長男は、明治7年(1874)上井田村(現:豊後大野市)で元岡藩士の家系である渡辺要蔵の長男として生まれました。明治32年(1899)に東京美術学校彫刻科を卒業し、彫塑作品の制作に取り組みます。実弟の朝倉文夫も長男に影響され、彫刻を志しました。

本企画展では、生誕150年を記念した回顧展として、渡辺家に残された渡辺長男のブロンズ作品や資料を中心に、彫塑に新しい境地「彫塑生面」を切り開いていった渡辺長男の人生や作品を紹介しています。また、竹田市内にも「田能村竹田坐像」等があります。

|

|

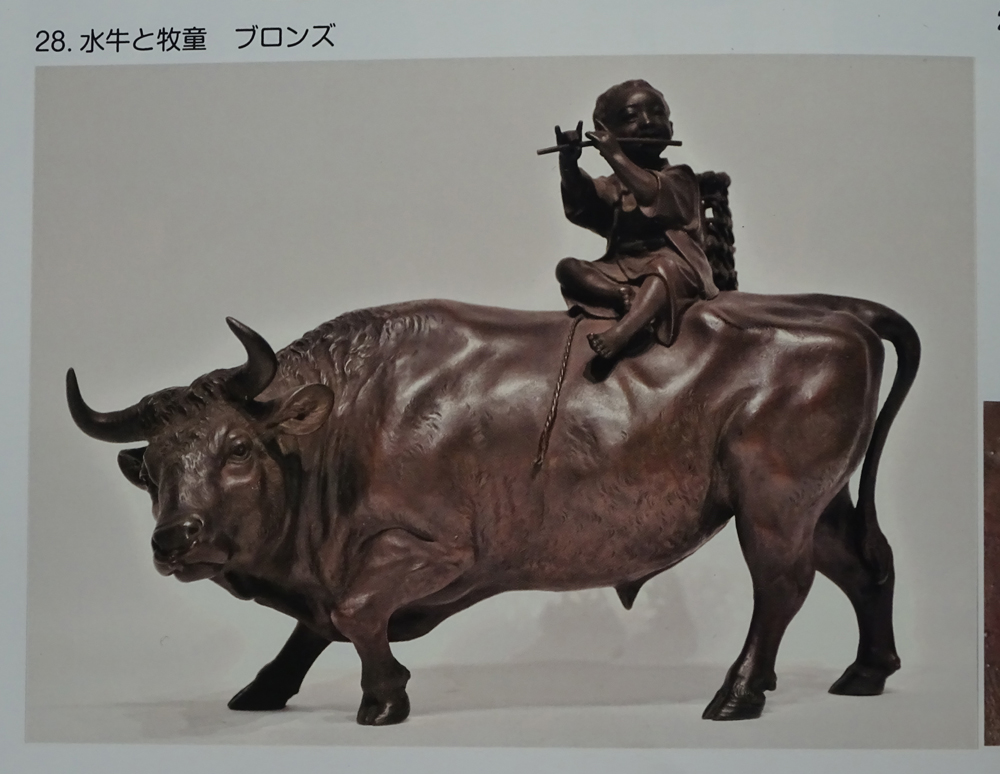

| 渡辺長男作 水牛と牧童 令和6年度秋季特別展図録から頂きました。 | 渡辺長男作 明治天皇御尊像令和6年度秋季特別展図録から 頂きました。 |

○彫塑と彫刻

言葉の説明も必要ですね。彫塑と彫刻はまとめて「彫刻」と表現されることもありますが、彫刻というのは木や石などの硬質の素材を鑿(のみ)などで彫り刻ん

で像を表します。

土をこねて物の形を作ることを「塑」といい、「昔の仏像では木組みを縄で巻き、その上に粘土でを付けて作成していました。それは塑像(そぞう)と呼ばれますが、この「塑」と彫刻の「彫」を合わせて「彫塑=ちょうそ」と呼ばれるようになりました。

彫塑では、塑像と同様に手やへらで取ったり付け足したりしながら形を作ります。その後に石膏で型を取り、鋳造所でその原型に銅を流し込んで、ブロンズ像を完成させていきます。そのため複数個の作品が誕生することになります。

○兄 渡邊長男と弟 朝倉文夫

兄長男(おさお)は、大正元年(1912)の8月から「明治天皇御尊像」の作成に着手し、すべて完成したのは大正4年(1915)10月だったそうだ。作成にあたっては、皇室との打合せで大変な苦労をしたそうです。その他、広瀬中佐像などの彫塑を数多く製作し「銅像作家」として有名になりました。

しかし、女性像などの自然主義的作品は、近代日本の彫刻では主流とはならず、展覧会では“忘れられた彫刻家”となりました。

兄の作品は戦時中の金属拠出等により、失われた物が多かったとのでことです。

弟文夫は、入学した大分尋常中学校竹田分校(現大分県立竹田高等学校)を3度も落第したので、仕方なく東京で新進気鋭の彫刻家として既に活躍していた9歳年上の兄を頼って上京し、塑造(そぞう)と出会いました。

翌年、兄と同じ東京美術学校に入学、明治40年(1907)に同校を卒業した弟は、本格的に創作活動をはじめます。文夫は兄の写実主義を継承しながら、さらに社会の矛盾を鋭く突く作品を作成しました。

弟の方が有名になりましたが、兄と弟で彫塑に新しい境地を切り開いて行ったのです。・

参考資料:令和6年度秋季特別展図録 彫塑生面 竹田市歴史文化館・由学館