2018年9月20日 朝刊より

蘭学の里を訪ねて ~中津市~

大分県北部にある中津市は、大分市と北九州市の中間にある人口85,000人の町です。近年ダイハツ九州(株)を始めとした自動車関企業が進出し、カーアイランド九州の中核を担っています。

今年(H30)の元日、NHKテレビで「風雲児たち~蘭学革命篇」が放映されました。見られた方も多いと思いますが、その主人公

前野良沢(1723~1803年)は豊前中津藩の医師だったのです。良沢は蘭学を奨励する藩主奥平昌鹿(おくだいら

まさか)の庇護のもと、最新の医療を学ぶために長崎に遊学しました。現在の「国費留学でアメリカに行く」という感覚だったと思われます。

良沢は帰国後、中津藩江戸中屋敷の自宅で杉田玄白らと共にオランダ語の解剖書を翻訳して「解体新書」を著し、日本に西洋医学が広がるきっかけをつくりました。私たちもこのような先人たちの恩恵を受けて生きているのだなあと思いました。

実は中津には皆さんの一番大好きな人が住んでいました。・・・? 一万円札の肖像画で有名な福沢諭吉です。中津で花開いた蘭学は諭吉を育て「蘭学事始」を出版したり、後の「慶應義塾」の元となった蘭学塾を開きました。

中津はこのような時代を切り開き、日本の近代化の礎を築いた賢人を生んだ土地なのです。

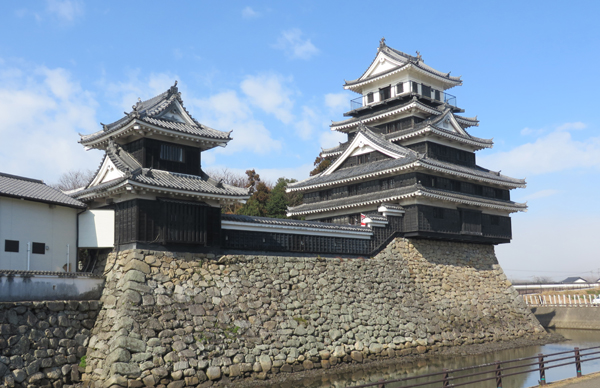

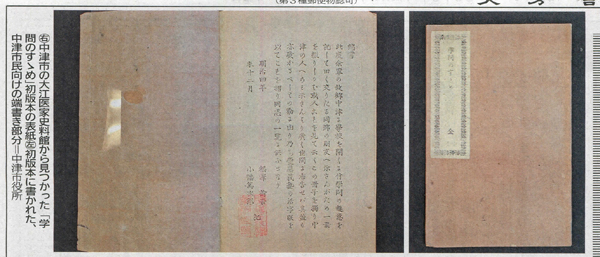

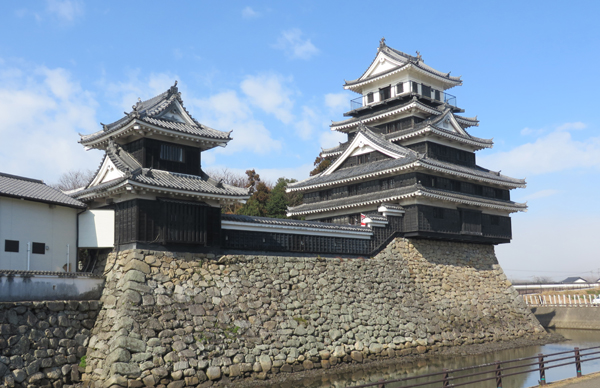

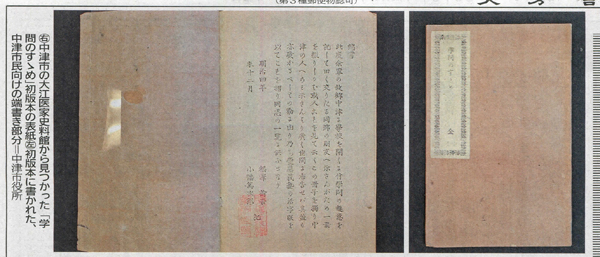

市内には中津藩の御典医であった大江家の旧宅を利用した「大江医家史料館」が開設されており、解体新書の初版本をはじめとした蘭学の歴史を語る品々が展示されています。また、福澤諭吉旧居には諭吉が長崎に遊学するまでの幼少青年期勉学に励んだ土蔵が残っており、隣接する福澤記念館には、諭吉の書・手紙・写真などのほか、一万円札の1号券(A000001B)などが展示されています。また、黒田官兵衛が築城した中津城も再建されています。落ち着いた静かな城下町を散策しませんか。

さて、市外を巡って見ましょう。市内を流れる山国川を12㎞程の上流に菊池寛の小説「恩讐の彼方に」で有名な「青の洞門」と「競秀峰」があります。日本遺産にも登録された風光明媚な観光地です。福沢諭吉も競秀峰の景観を守るため付近の山林・原野を買い取り、環境保護に努めました。

体力のある方は耶馬溪鉄道廃線跡を利用した、自転車道メイプル耶馬サイクリングロードがお勧めです。勾配も緩やかで、春は菜の花、レンゲの花を眺めながらのゆったりサイクリング、ゲロゲロと蛙さんも出迎えてくれますよ。

次はお土産、大好きな「肖像画の諭吉さん」のお出ましです。

(1).地元産の川底柿を乾燥させ、わらで巻いた巻柿は、天保の頃から伝わる歴史あるお菓子です。霧の深い温度差のあるところでよく育つ川底柿の木、中津藩に属する我が家にもがありましたが、残念ながら公共工事でなくなってしまいました。糖度の高い渋柿です。

(2).日本の伝統文化の一つである和傘は、かつては庶民の暮らしになくてはならないものとして全国各地で数多く生産されていましたが、現在ではほとんど見かけなくなりました。江戸時代から武士の内職として続いていた和傘作り、中津でも同様にも衰退してしまいました。地元では、城下町中津のシンボルとして、和傘工芸の伝統を受け継いでいこうと活動しています。この和傘、梅雨の雨にかけると直ぐ黒くなったのを思い出します。

美味しい地酒とハモ料理もありますよ。 ♪中津よいとこ一度はおいで、酒はうまいし姉ちゃんはきれいだ・・♪

という歌が似合う町でもあります。

酔っ払って雲の間ならぬ水路に落ちないくらいにしてくださいね。 皆さんのお越しをお待ちしています。!!

|

|

| 黒田勘兵衛が築城した中津城 | 解体新書初版本も展示している大江医家史料館 |

|

|

| 競秀峰と青の洞門 競秀峰の上には探索道が! | 地元紙の 大分合同新聞に「中津の大江医家史料館」で「学問のすすめ」の初版本が発見されたと出ていました。 2018年9月20日 朝刊より |